【常設展】2017年12月 -December 2017-

サムネイルをクリックすると写真が大きくなります。

高台の山手本通り沿いには、趣のある洋館が点在。

歴史的建造物も、それらしく建てられた館も、この時期になると、こぞって光り輝いている。

混んでおらず、落ち着いた雰囲気。クリスマスとは、本来そういうものなのだろう。

イルミネーションだか、ライトアップだか、よく分からなくなってきた。

キラキラしていると、まるで虫のように吸い寄せられる。

ゴールド:NAKAMEGURO JEWEL DOME 2017

ピンク :目黒川みんなのイルミネーション2017

ブルー :青の洞窟 SHIBUYA

江戸時代の痕跡が、何かしら残っていないかと始めた企画だが、震災も戦災も経た今では、どだい無理。

教育委員会とか観光協会の大好物なので、史跡には事欠かない。復元されたり昔っぽく新設されたり、その演出を楽しむ事にする。

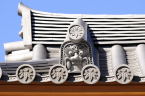

有名な北斎の浮世絵にもあるように、もともと海を臨んだ街。扇型が重なった青海波と呼ばれる紋が、どこを見ても目に入る。

三太郎の浦ちゃん伝説があり、要所要所に亀が鎮座している。神奈川区のゆるキャラもかめ太郎。

青木橋で跨ぐ線路は、高島台の丘陵を切り通しで貫いた。今では4路線の複線まで拡幅しており、高さ<間口。もはや切り通しどころじゃない。

西端の台町の坂道は意外と急で、あっという間にかなりの高低差を持つ石垣の崖となる。

以前ブラタモリで紹介された内容が、その通り目前にある。こっちのカメはサングラスを掛けてない。

ペンギンの手形を持ち、現代の馬車にちょっと乗って、保土ケ谷の宿場まで駆け足。

歳末には県内随一の賑わいとなる松原商店街を抜ければ、江戸方見附。鉄の馬つなぎ場となっていた。

舶来の香り高い褐色の汁が、無人のなまこ壁の蔵で売られている。

相鉄の天王町駅前の公園には、旧帷子橋が復元されて、時代劇のセットの様だ。

日の入りが最も早い日。刻々と暮れていく道中、ようやく上方見附までたどり着いた。当時の旅人に想いを馳せる。