【常設展】2024年11月 -November 2024-

サムネイルをクリックすると写真が大きくなります。

新松田駅からバスで1時間強。西丹沢ビジターセンターから林道を行く。用木沢出合からは暫し沢沿い。

渡渉があり、いかにも冷たそうな清流と、いかにも滑りそうな飛び石。一度グシャっとやってしまった。

残り0.9kmで沢筋を離れ、急登となる。うるさいほど道標があるのだが、災害もあり登山道は少し荒れ気味。

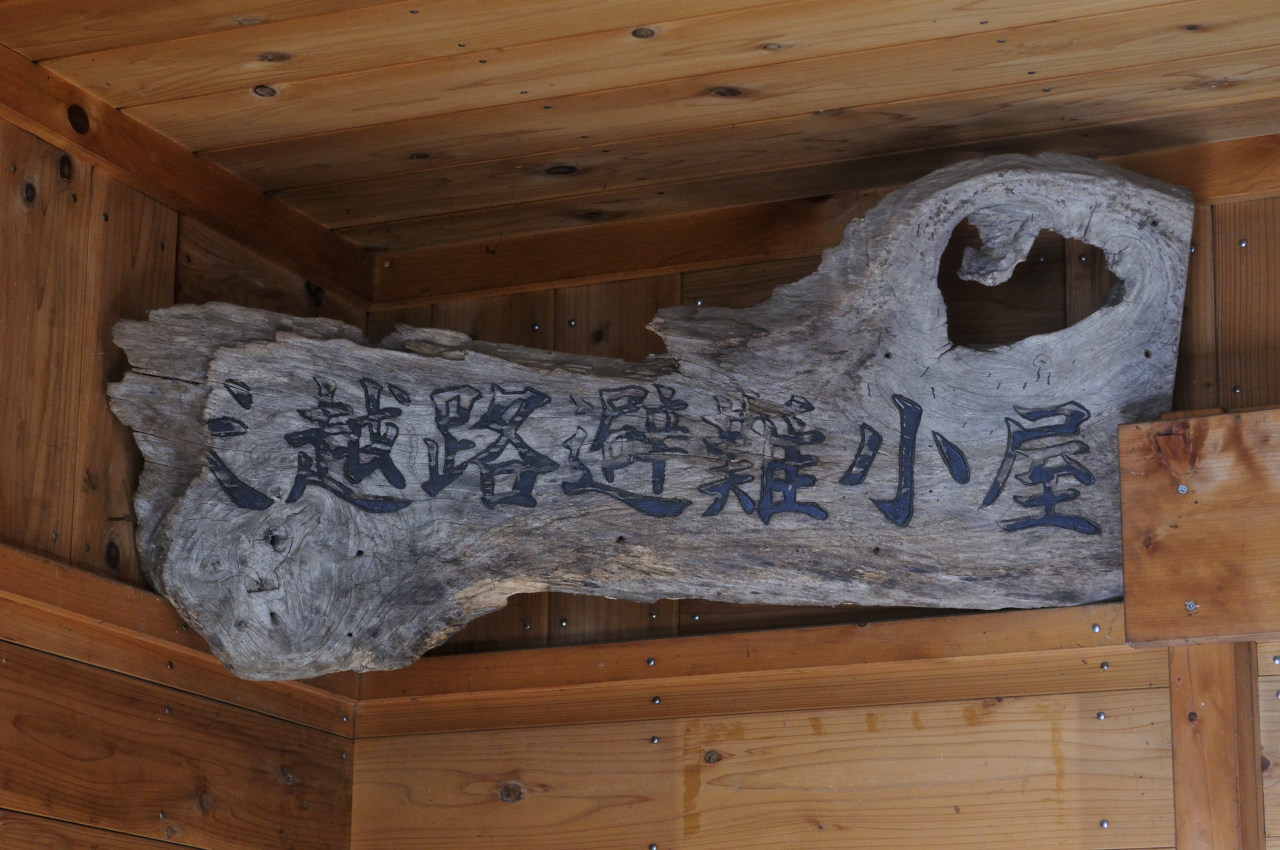

犬越路は、丹沢主稜を南北の道が乗越す峠。尾根沿いに檜洞丸が、南方には箱根の外輪山が望める。

さらに大室山方面に進むと、大杉丸付近で富士山がドンと現れる。

高尾山口駅を下車して参道を歩く。ケーブルカー清滝駅では、始発前から長蛇の列ができている。

混雑を避けて稲荷山コースを行く。小ピークの展望台からは、雲から頭を出したスカイツリー。

高尾山山頂からは丹沢と富士山がくっきりと。予想はしていたが、黒山の人だかり。

奥高尾縦走路を進み、小仏城山で振り返ると、先ほどの高尾山が見える。道のりを実感する。

広い山頂には、天狗の像と茶屋が2軒。温かいものを食して、相模湖へ下りる。

小仏城山から下山した。まだまだ足は残っている。これからは里の時間。

小原宿。甲州街道の宿場跡。重厚な本陣が現存している。隣接する資料館のジオラマが秀逸。

相模湖畔に出ると、嵐山の錦繍が眩い。その名は京都の名所にあやかっている。

橋や洞門の連続模様が面白い。何よりも日没間際の西日が良い演出をしている。

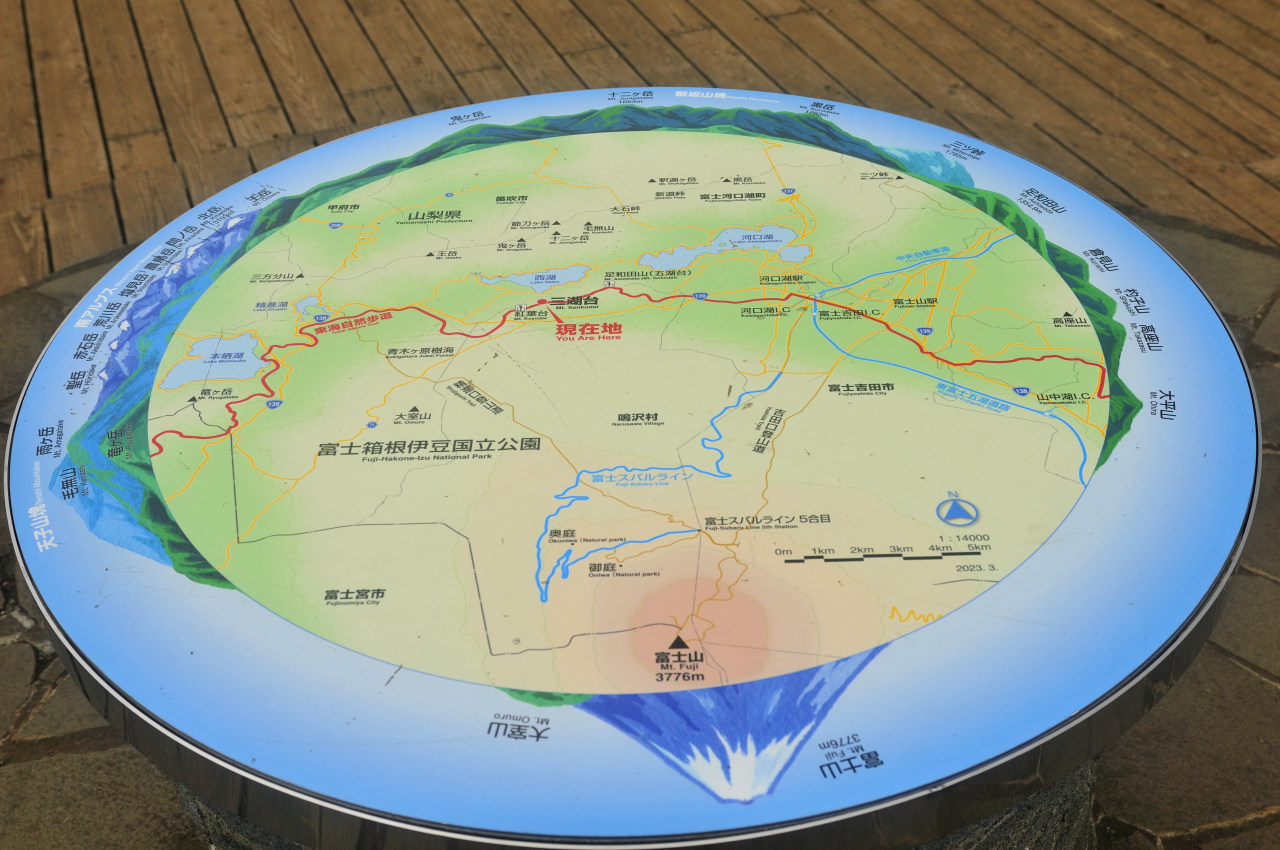

河口湖駅からバスで本栖湖方面へ。緩やかな尾根を歩き、紅葉台→三湖台→足和田山と巡る。

紅葉台の展望台では、南に富士山、北に西湖、足元には青木ヶ原樹海の絨毯。絶景が広がる。好天ならば。

前日まで威勢の良かった天気予報は、当日朝になって急変。これだけ接近しても、富士山はまるで拝めず。

リベンジはインバウンドの波が去ってから。河口湖駅前の大混雑ぶりでは、ちょっと足が向かない。

人呼んで相州アルプス。丹沢山塊の前衛の低連山かつ、関東平野の見晴台。

愛川田代の半僧坊から、経ヶ岳→仏果山→半原高取山と縦走し、宮ヶ瀬ダムに下りる計画で取り付いた。

登る途中では関東平野側が一望。筑波山まで見えた。経ヶ岳山頂では丹沢山塊側の視界が開ける。

厄介な鎖場をクリアし、仏果山の高い展望台からは、山から湖から平野から、360度の眺望。

ここまでで足と時間を遣ってしまい、これ以上の縦走を断念して下山した。正直ナメていた。キツかった。